Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada abad milenium ini, disebabkan adanya perkembangan seluruh unsur atau aspek ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibatnya sangat berpengaruh terhadap perubahan kondisi kelompok-kelompok sosial/masyarakat. Perubahan kelompok masyarakat menyebabkan berkembangnya ilmu pengetahuan sosial. Ruang lingkup ilmu pengetahuan sosial (IPS) meliputi ilmu geografi, sejarah, ekonomi, sosiologi, dan politik. Lalu, apakah pengertian Geografi?

1. Pengertian Geografi

Kata geografi berasal dari bahasa Yunani: geo berarti bumi dan graphein berarti tulisan. Jadi, secara harfiah, geografi berarti tulisan tentang bumi. Oleh karena itu, geografi sering juga disebut ilmu bumi. Akan tetapi, yang dipelajari dalam geografi bukan hanya mengenai permukaan bumi saja, melainkan juga berbagai hal yang ada di permukaan bumi, di luar bumi, bahkan benda-benda di ruang angkasa pun turut menjadi objek kajian geografi. Dengan demikian, definisi singkat di atas perlu diperluas dan dilengkapi sehingga mencakup semua hal yang dikaji dalam studi geografi. Berikut ini beberapa batasan atau definisi dari beberapa pakar Geografi.

a. Pengertian Geografi menurut Hart Shorne

Geografi adalah disiplin ilmu yang berusaha untuk menguraikan dan menginterpretasikan karakter variabel dari suatu tempat ke tempat lainnya di bumi sebagai tempat kehidupan manusia (Hart Shorne, 1960).

b. Pengertian Geografi menurut Fielding

Geografi adalah studi tentang lokasi dan tatanan fenomena pada permukaan bumi dan proses-proses yang menyebabkan distribusi fenomena tersebut (Fielding, 1974).

c. Pengertian Geografi menurut Yeates dan Hagget

Geografi adalah ilmu pengetahuan tentang perkembangan nasional dan pengujian terhadap teori-teori yang menjelaskan dan memperkirakan distribusi spasial dan lokasi berbagai karakteristik dari permukaan bumi (Yeates and Hagget, 1979).

d. Pengertian Geografi menurut Semlok dan Nursid Sumaatmaja

Geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan atau kewilayahan dalam konteks keruangan (Semlok 1988 dan Nursid Sumaatmaja, 1997)

2. Ruang Lingkup Geografi

Geografi sebagai ilmu terus berkembang (expanding environment), perkembangannya begitu luas sehingga para pakar geografi (geograf) cenderung untuk membagi menjadi cabang-cabang ilmu pembantu guna menunjang pengetahuan geografi. Dalam perkembangannya, geografi menguraikan tentang permukaan bumi, iklim, ruang angkasa, penduduk, flora, dan fauna serta hasil-hasil yang diperoleh dari bumi, yaitu hasil interaksi antara manusia dengan lingkungannya.

Jika bumi dipandang dari segi teori lingkungan hidup, permukaan bumi dapat dikelompokkan menjadi tiga lingkungan, yaitu sebagai berikut.

a. Lingkungan fisik(physical environment) atau abiotik adalah segala sesuatu di sekitar manusia yang berupa makhluk tak hidup, misalnya tanah, udara, air, dan sinar matahari.

b. Lingkungan biologis(biological environment) atau biotik adalah segala sesuatu di sekitar manusia yang berupa makhluk hidup, seperti binatang, tumbuh-tumbuhan termasuk di dalamnya adalah manusia.

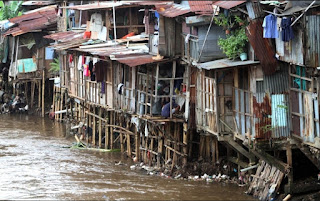

c. Lingkungan sosial(social environment) adalah segala sesuatu di sekitar manusia yang berwujud tindakan atau aktivitas manusia baik dalam hubungannya dengan lingkungan alam maupun hubungan antarmanusia.

3. Ilmu Penunjang Geografi

Ilmu yang menerangkan aspek fisik meliputi geografi matematik, geologi, geomorfologi, meteorologi, oceanografi, dan sebagainya. Ilmu yang menerangkan aspek sosial seperti antropologi, geografi ekonomi, geografi politik, dan sebagainya.

a. Aspek Fisik

1) Geografi matematik, yaitu astronomi (ilmu falak), ilmu yang objeknya mempelajari benda-benda langit, bumi sebagai satelit, matahari sebagai bintang-bintang di langit.

2) Geologi, yaitu ilmu yang mempelajari bumi secara keseluruhan, asal kejadian, struktur, komposisi dan sejarahnya (termasuk perkembangan kehidupan), dan proses alamiah yang membuat perkembangannya hingga sampai sekarang. Geologi meliputi cabang-cabang ilmu sebagai berikut.

a) Kristalografi, mineralogi, dan petrologi.

b) Struktur geologi, dan geofisika.

c) Stratigrafi dan historis geologi.

d) Geologi fisik dan geomorfologi.

3) Geomorfologi, yaitu ilmu yang objeknya tentang bentuk-bentuk permukaan bumi dan segala proses yang menghasilkan bentukbentuk tersebut. Proses yang dominan adalah pelapukandan erosi.

4) Meteorologi, yaitu ilmu yang objeknya mempelajari atmosfer, udara, cuaca, suhu, angin, awan, hujan, radiasi, matahari, dan sebagainya.

5) Oceanografi, yaitu ilmu yang objeknya mempelajari perairan laut serta gerakannya, pasang surut, arus, kedalaman, temperatur, kadar garam, dan nilai ekonomisnya. Juga tentang geologi dasar laut dan sebagainya.

b. Aspek Sosial

1) Geografi sosial/sosiologi, ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial termasuk perubahan sosial, yaitu kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial, dan lapisan sosial. Sedangkan proses sosialadalah pengaruh timbal balik berbagai segi kehidupan bersama.

2) Geografi ekonomi (geografi sosial ekonomi), ilmu yang objeknya mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup untuk dapat mencapai kesejahteraan dalam hidupnya.

3) Geografi politik, ilmu yang objeknya mempelajari/studi tentang hubungan antara daratan dan lautan dengan politik untuk tujuan politik luar negeri. Jadi, metode/cara mempergunakan prinsipprinsip geografi untuk meramalkan perkembangan politik dunia.

4) Antropologi/antropogeografi, ilmu yang objeknya mempelajari tentang penyebaran masyarakat bangsa-bangsa di bumi sehubungan dengan lingkungan geografi. Para ahli menganggap antropogeografi sama dengan humangeografi.

5) Biogeografi, ilmu yang objeknya mempelajari kehidupan/biosfer di muka bumi (di darat, laut, dan udara).

4. Objek Studi Geografi

Objek studi geografi sangat luas, namun dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu atmosfer, geosfer dan hidrosfer.

a. Atmosfer

Atmosfer atau ruang angkasa atau antariksa yang sangat menarik untuk dijadikan penelitian. Ternyata di ruang angkasa penuh dengan benda-benda langit yang jumlahnya tak terhingga (miliaran) dan mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Ada yang disebut bintang sejati (bintang tetap), planet (bintang beredar), komet (bintang berekor), meteor(bintang beralih), bulan (satelit), planetoid(asteroid), dan debu kosmis(debu udara). Objek benda-benda langit diselidiki oleh ilmu astronomi. Keadaan cuaca, angin, awan, hujan diselidiki oleh ilmu meteorologi. Keadaan iklimdiselidiki oleh ilmu klimatologi.

b. Geosfer

Kulit bumi itu keadaannya berlapis-lapis, lapisan yang paling luar tebalnya ± 40 km yang terdiri atas lapisan sial(si – silica – al – aluminium) dan lapisan sima (si – silica – ma – magnesium) terletak di bawahnya. Kedua lapisan ini disebut kerak bumi atau kulit bumi (litosfer). Lapisan di bawah kerak bumi adalah lapisan plastis, tebalnya ± 2.900 km, disebut lapisan selubungatau mantel (misosfer). Lapisan di bawah mantel tebalnya ± 2.000 km terdiri atas unsur besi cairdisebut lapisan inti luar. Lapisan di bawah inti luar adalah lapisan inti bumiyang terdiri atas unsur besi padat dengan jari-jari ± 1.370 km, baik inti luar maupun inti dalam yang disebut barisfer. Lapisan barisfer terdiri atas unsur nikel dan besi atau nife(niculum ferum). Mengenai kejadian, struktur, dan komposisi batu-batuan kulit bumi diselidiki oleh ilmu geologi, sedangkan sifat batu-batuannya diselidiki oleh ilmu geofisika. Banyak sekali objek geosfer yang dipelajari Geografi antara lain sebagai berikut.

1) Tentang penyebaran makhluk hidup secara geografi baik flora maupun manusia. 2) Bentuk-bentuk muka bumi dan segala proses yang menghasilkan bentuk-bentuk tersebut seperti terjadinya pegunungan, lembah, ngarai, jurang, dan dataran tinggi.

3) Tentang fosil-fosil serta bentuk-bentuk kehidupan pada zaman pra sejarah yang terdapat pada lapisan bumi seperti fosil komodo dan gajah mamut.

4) Tentang penyebaran bangsa-bangsa dan adat-istiadat di muka bumi, ada ras kulit putih, kulit hitam, kulit kuning, kulit merah, dan kulit sawo matang (cokelat).

c. Hidrosfer atau Perairan

Hidrosfer adalah perairan yang mengelilingi bumi berupa samudera, laut, sungai, danau, gletser, air tanah, mata air, dan sebagainya. Perbandingan luas perairan dan luas daratan bumi adalah 72 : 28. Keadaan laut mengenai air serta gerakannya pasang surut, arus laut, dalamnya, suhunya, kadar garamnya, dan nilai ekonomisnya diselidiki oleh oceanografi, sedangkan hidrografiadalah ilmu yang mempelajari hubungannya dengan pencatatan survei, pemotretan laut, danau, sungai, dan sebagainya.

5. Tujuan Pembelajaran Geografi

Tujuan pembelajaran Geografi meliputi tiga aspek, yaitu pengetahuan, keterampilan, dansikap.

a. Pengetahuan

1) Mengembangkan konsep dasar Geografi yang berkaitan dengan pola keruangan dan proses-prosesnya.

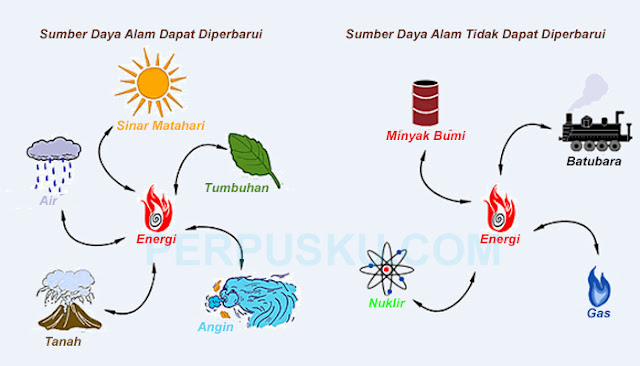

2) Mengembangkan pengetahuan sumber daya alam, peluang, dan keterbatasannya untuk dimanfaatkan.

3) Mengembangkan konsep dasar Geografi yang berhubungan dengan lingkungan sekitar dan wilayah negara/dunia.

b. Keterampilan

1) Mengembangkan keterampilan mengamati lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan lingkungan binaan.

2) Mengembangkan keterampilan mengumpulkan, mencatat data, dan informasi yang berkaitan dengan aspek-aspek keruangan.

3) Mengembangkan keterampilan analisis, sintesis, kecenderungan, dan hasil-hasil dari interaksi berbagai gejala geografis.

c. Sikap

1) Menumbuhkan kesadaran terhadap perubahan fenomena geografi yang terjadi di lingkungan sekitar.

2) Mengembangkan sikap melindungi dan tanggung jawab terhadap kualitas lingkungan hidup.

3) Mengembangkan kepekaan terhadap permasalahan dalam hal pemanfaatan sumber daya.

4) Mengembangkan sikap toleransi terhadap perbedaan sosial dan budaya.

5) Mewujudkan rasa cinta tanah air dan persatuan bangsa.

Itulah tadi penjelasan lengkap mengenai Pengertian geografi, ruang lingkup geografi, ilmu penunjang geografi, objek studi geografi, serta tujuan pembelajaran geografi.

1. Pengertian Geografi

Kata geografi berasal dari bahasa Yunani: geo berarti bumi dan graphein berarti tulisan. Jadi, secara harfiah, geografi berarti tulisan tentang bumi. Oleh karena itu, geografi sering juga disebut ilmu bumi. Akan tetapi, yang dipelajari dalam geografi bukan hanya mengenai permukaan bumi saja, melainkan juga berbagai hal yang ada di permukaan bumi, di luar bumi, bahkan benda-benda di ruang angkasa pun turut menjadi objek kajian geografi. Dengan demikian, definisi singkat di atas perlu diperluas dan dilengkapi sehingga mencakup semua hal yang dikaji dalam studi geografi. Berikut ini beberapa batasan atau definisi dari beberapa pakar Geografi.

a. Pengertian Geografi menurut Hart Shorne

Geografi adalah disiplin ilmu yang berusaha untuk menguraikan dan menginterpretasikan karakter variabel dari suatu tempat ke tempat lainnya di bumi sebagai tempat kehidupan manusia (Hart Shorne, 1960).

b. Pengertian Geografi menurut Fielding

Geografi adalah studi tentang lokasi dan tatanan fenomena pada permukaan bumi dan proses-proses yang menyebabkan distribusi fenomena tersebut (Fielding, 1974).

c. Pengertian Geografi menurut Yeates dan Hagget

Geografi adalah ilmu pengetahuan tentang perkembangan nasional dan pengujian terhadap teori-teori yang menjelaskan dan memperkirakan distribusi spasial dan lokasi berbagai karakteristik dari permukaan bumi (Yeates and Hagget, 1979).

d. Pengertian Geografi menurut Semlok dan Nursid Sumaatmaja

Geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan atau kewilayahan dalam konteks keruangan (Semlok 1988 dan Nursid Sumaatmaja, 1997)

2. Ruang Lingkup Geografi

Geografi sebagai ilmu terus berkembang (expanding environment), perkembangannya begitu luas sehingga para pakar geografi (geograf) cenderung untuk membagi menjadi cabang-cabang ilmu pembantu guna menunjang pengetahuan geografi. Dalam perkembangannya, geografi menguraikan tentang permukaan bumi, iklim, ruang angkasa, penduduk, flora, dan fauna serta hasil-hasil yang diperoleh dari bumi, yaitu hasil interaksi antara manusia dengan lingkungannya.

Jika bumi dipandang dari segi teori lingkungan hidup, permukaan bumi dapat dikelompokkan menjadi tiga lingkungan, yaitu sebagai berikut.

a. Lingkungan fisik(physical environment) atau abiotik adalah segala sesuatu di sekitar manusia yang berupa makhluk tak hidup, misalnya tanah, udara, air, dan sinar matahari.

b. Lingkungan biologis(biological environment) atau biotik adalah segala sesuatu di sekitar manusia yang berupa makhluk hidup, seperti binatang, tumbuh-tumbuhan termasuk di dalamnya adalah manusia.

c. Lingkungan sosial(social environment) adalah segala sesuatu di sekitar manusia yang berwujud tindakan atau aktivitas manusia baik dalam hubungannya dengan lingkungan alam maupun hubungan antarmanusia.

3. Ilmu Penunjang Geografi

Ilmu yang menerangkan aspek fisik meliputi geografi matematik, geologi, geomorfologi, meteorologi, oceanografi, dan sebagainya. Ilmu yang menerangkan aspek sosial seperti antropologi, geografi ekonomi, geografi politik, dan sebagainya.

a. Aspek Fisik

1) Geografi matematik, yaitu astronomi (ilmu falak), ilmu yang objeknya mempelajari benda-benda langit, bumi sebagai satelit, matahari sebagai bintang-bintang di langit.

2) Geologi, yaitu ilmu yang mempelajari bumi secara keseluruhan, asal kejadian, struktur, komposisi dan sejarahnya (termasuk perkembangan kehidupan), dan proses alamiah yang membuat perkembangannya hingga sampai sekarang. Geologi meliputi cabang-cabang ilmu sebagai berikut.

a) Kristalografi, mineralogi, dan petrologi.

b) Struktur geologi, dan geofisika.

c) Stratigrafi dan historis geologi.

d) Geologi fisik dan geomorfologi.

3) Geomorfologi, yaitu ilmu yang objeknya tentang bentuk-bentuk permukaan bumi dan segala proses yang menghasilkan bentukbentuk tersebut. Proses yang dominan adalah pelapukandan erosi.

4) Meteorologi, yaitu ilmu yang objeknya mempelajari atmosfer, udara, cuaca, suhu, angin, awan, hujan, radiasi, matahari, dan sebagainya.

5) Oceanografi, yaitu ilmu yang objeknya mempelajari perairan laut serta gerakannya, pasang surut, arus, kedalaman, temperatur, kadar garam, dan nilai ekonomisnya. Juga tentang geologi dasar laut dan sebagainya.

b. Aspek Sosial

1) Geografi sosial/sosiologi, ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial termasuk perubahan sosial, yaitu kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial, dan lapisan sosial. Sedangkan proses sosialadalah pengaruh timbal balik berbagai segi kehidupan bersama.

2) Geografi ekonomi (geografi sosial ekonomi), ilmu yang objeknya mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup untuk dapat mencapai kesejahteraan dalam hidupnya.

3) Geografi politik, ilmu yang objeknya mempelajari/studi tentang hubungan antara daratan dan lautan dengan politik untuk tujuan politik luar negeri. Jadi, metode/cara mempergunakan prinsipprinsip geografi untuk meramalkan perkembangan politik dunia.

4) Antropologi/antropogeografi, ilmu yang objeknya mempelajari tentang penyebaran masyarakat bangsa-bangsa di bumi sehubungan dengan lingkungan geografi. Para ahli menganggap antropogeografi sama dengan humangeografi.

5) Biogeografi, ilmu yang objeknya mempelajari kehidupan/biosfer di muka bumi (di darat, laut, dan udara).

4. Objek Studi Geografi

Objek studi geografi sangat luas, namun dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu atmosfer, geosfer dan hidrosfer.

a. Atmosfer

Atmosfer atau ruang angkasa atau antariksa yang sangat menarik untuk dijadikan penelitian. Ternyata di ruang angkasa penuh dengan benda-benda langit yang jumlahnya tak terhingga (miliaran) dan mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Ada yang disebut bintang sejati (bintang tetap), planet (bintang beredar), komet (bintang berekor), meteor(bintang beralih), bulan (satelit), planetoid(asteroid), dan debu kosmis(debu udara). Objek benda-benda langit diselidiki oleh ilmu astronomi. Keadaan cuaca, angin, awan, hujan diselidiki oleh ilmu meteorologi. Keadaan iklimdiselidiki oleh ilmu klimatologi.

b. Geosfer

Kulit bumi itu keadaannya berlapis-lapis, lapisan yang paling luar tebalnya ± 40 km yang terdiri atas lapisan sial(si – silica – al – aluminium) dan lapisan sima (si – silica – ma – magnesium) terletak di bawahnya. Kedua lapisan ini disebut kerak bumi atau kulit bumi (litosfer). Lapisan di bawah kerak bumi adalah lapisan plastis, tebalnya ± 2.900 km, disebut lapisan selubungatau mantel (misosfer). Lapisan di bawah mantel tebalnya ± 2.000 km terdiri atas unsur besi cairdisebut lapisan inti luar. Lapisan di bawah inti luar adalah lapisan inti bumiyang terdiri atas unsur besi padat dengan jari-jari ± 1.370 km, baik inti luar maupun inti dalam yang disebut barisfer. Lapisan barisfer terdiri atas unsur nikel dan besi atau nife(niculum ferum). Mengenai kejadian, struktur, dan komposisi batu-batuan kulit bumi diselidiki oleh ilmu geologi, sedangkan sifat batu-batuannya diselidiki oleh ilmu geofisika. Banyak sekali objek geosfer yang dipelajari Geografi antara lain sebagai berikut.

1) Tentang penyebaran makhluk hidup secara geografi baik flora maupun manusia. 2) Bentuk-bentuk muka bumi dan segala proses yang menghasilkan bentuk-bentuk tersebut seperti terjadinya pegunungan, lembah, ngarai, jurang, dan dataran tinggi.

3) Tentang fosil-fosil serta bentuk-bentuk kehidupan pada zaman pra sejarah yang terdapat pada lapisan bumi seperti fosil komodo dan gajah mamut.

4) Tentang penyebaran bangsa-bangsa dan adat-istiadat di muka bumi, ada ras kulit putih, kulit hitam, kulit kuning, kulit merah, dan kulit sawo matang (cokelat).

c. Hidrosfer atau Perairan

Hidrosfer adalah perairan yang mengelilingi bumi berupa samudera, laut, sungai, danau, gletser, air tanah, mata air, dan sebagainya. Perbandingan luas perairan dan luas daratan bumi adalah 72 : 28. Keadaan laut mengenai air serta gerakannya pasang surut, arus laut, dalamnya, suhunya, kadar garamnya, dan nilai ekonomisnya diselidiki oleh oceanografi, sedangkan hidrografiadalah ilmu yang mempelajari hubungannya dengan pencatatan survei, pemotretan laut, danau, sungai, dan sebagainya.

5. Tujuan Pembelajaran Geografi

Tujuan pembelajaran Geografi meliputi tiga aspek, yaitu pengetahuan, keterampilan, dansikap.

a. Pengetahuan

1) Mengembangkan konsep dasar Geografi yang berkaitan dengan pola keruangan dan proses-prosesnya.

2) Mengembangkan pengetahuan sumber daya alam, peluang, dan keterbatasannya untuk dimanfaatkan.

3) Mengembangkan konsep dasar Geografi yang berhubungan dengan lingkungan sekitar dan wilayah negara/dunia.

b. Keterampilan

1) Mengembangkan keterampilan mengamati lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan lingkungan binaan.

2) Mengembangkan keterampilan mengumpulkan, mencatat data, dan informasi yang berkaitan dengan aspek-aspek keruangan.

3) Mengembangkan keterampilan analisis, sintesis, kecenderungan, dan hasil-hasil dari interaksi berbagai gejala geografis.

c. Sikap

1) Menumbuhkan kesadaran terhadap perubahan fenomena geografi yang terjadi di lingkungan sekitar.

2) Mengembangkan sikap melindungi dan tanggung jawab terhadap kualitas lingkungan hidup.

3) Mengembangkan kepekaan terhadap permasalahan dalam hal pemanfaatan sumber daya.

4) Mengembangkan sikap toleransi terhadap perbedaan sosial dan budaya.

5) Mewujudkan rasa cinta tanah air dan persatuan bangsa.

Itulah tadi penjelasan lengkap mengenai Pengertian geografi, ruang lingkup geografi, ilmu penunjang geografi, objek studi geografi, serta tujuan pembelajaran geografi.